Téléchargez l’article au format PDF

Laurène PILLOT

Chargée de projets Transition écologique

AUAT

Morgane PERSET

Chargée de mission Prospective et Dialogues urbains

AUAT

Jacqueline Osty a reçu le Grand Prix de l’urbanisme en 2020. Le ministère de la Transition écologique a salué le travail de la paysagiste comme étant la démonstration « que l’écologie est l’occasion de développer un art urbain porteur d’une poétique de la nature qui peut mettre en scène en pleine ville le spectacle des quatres saisons ». Elle nous parle du sol comme socle du projet de paysage mais aussi comme dimension « invisible » de ce travail.

Vous avez reçu le Grand Prix de l’urbanisme 2020. Pouvez-vous nous parler de la place du projet de paysage dans l’urbanisme ?

Les paysagistes approchent la ville par les vides. Nous œuvrons à les préserver, à les qualifier en tant qu’espaces publics. Cette approche par le vide est singulière car l’idée communément admise lorsque l’on considère le projet urbain par l’angle de la programmation est que les espaces publics coûtent cher. Pourtant, il est très important de penser la ville qui se refait sur elle-même car une des questions qui se pose actuellement est de savoir comment redonner de la place aux espaces publics et réintervenir sur la ville existante, autrement dit comment densifier tout en maintenant de la nature en ville.

Aussi, si la ville se conçoit aujourd’hui beaucoup par découpage en ZAC, le projet de paysage permet pour sa part d’appréhender les choses dans une approche transversale et dézoommée, c’est-à-dire d’aller chercher des informations dans un territoire plus large. Le projet de paysage convoque ainsi des dimensions qui dépassent le périmètre même du projet urbain. Il permet d’assurer des continuités écologiques, hydrauliques, végétales, de mobilité… d’un espace à l’autre.

Le métier de paysagiste s’exerce ainsi dans la transversalité totale. Le projet de paysage, c’est l’alchimie de toutes les données, des contraintes techniques, de sols, de sites, des données financières, de phasage, socioculturelles… C’est un art qui intégre toutes ces données et dont l’aboutissement est de faire des lieux qui soient pratiqués et où les gens se sentent bien.

Il ne faut pas non plus oublier la dimension poétique et culturelle des projets de paysage. Ils donnent la possibilité d’imaginer et de mettre en scène le paysage. C’est donc un métier passionnant ! Nous ne sommes pourtant que 3 000 paysagistes en France, ce qui est peu par rapport aux attentes qu’il y a en face.

Comment approchez-vous la question du sol dans vos projets ?

Comme je vous le disais, le travail de paysagiste dépasse le périmètre du projet urbain pour mettre en place un socle, préparer le terrain, pour mieux gérer les eaux pluviales, traiter les zones polluées… Le projet de paysage vient donc en amont et le projet urbain se construit en parallèle avec la gestion des rez-de-chaussée, des parkings…

Le sol est un outil très important pour façonner les paysages, notamment la topographie. Le travail sur ce volet consiste à préparer le sol pour que le vivant puisse s’y installer. Cela implique toute une gestion du sol en quantité, de penser les continuités, la fertilité…

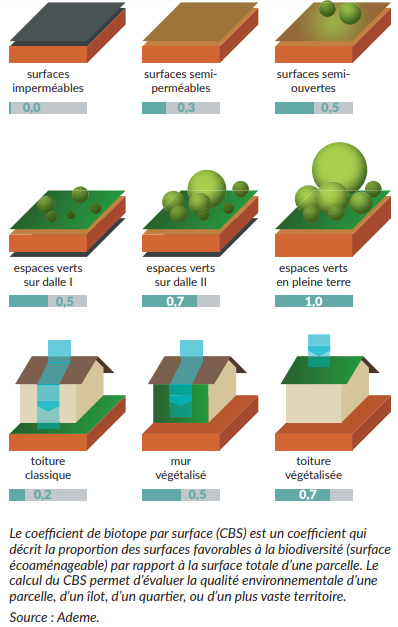

Pour autant, il n’y a pas toujours eu le souci de la gestion des sols. Pour preuve, à une époque, les terres issues des déblais étaient jetées sans réflechir à leur recyclage. La question des sols a depuis pris de l’importance. Il y a par exemple une prise de conscience grandissante de la pleine terre dans la conception des rez-de-chaussée et des sous-sols, mais la question des sols mériterait un intérêt supplémentaire. Il faut toujours se battre pour imposer la prise en compte du sol. Heureusement, nous avons pour cela des outils d’urbanisme réglementaire, je pense notamment au coefficient de biotope par surface (CBS). Dans les phases opérationnelles, il s’agirait de faire des fiches de lots avec une plus grande attention portée non pas à la quantité mais à la qualité.

Pouvez-vous nous dire concrètement comment vous avez pensé cette dimension pour le projet de l’Île de Nantes ?

Pour le projet de l’Île de Nantes, nous avions imaginé un système de parc transversal qui va occuper 30 ha. Il s’agit pour autant de gérer 90 ha de bassin d’écoulement des eaux (l’île fait elle-même 350 ha). Notre projet propose de jouer sur la topographie et sur le renouvellement des sols pour gérer la ressource en place. C’est un travail presque invisible en somme !

Comme le site est à l’endroit de l’ancien MIN, il y a très peu de traces historiques et on a hérité d’un sol plat sur un remblai. Au début, nous avons commencé par travailler une topographie pour orienter les rues, puis nous avons travaillé des bassins versants pour gérer au mieux les eaux. Il s’agit donc de préparer une topographie en amont avec des points hauts et des points bas. C’est un travail de mécanique de précision que d’ajuster ces articulations, que d’écrire un aménagement lisible afin qu’il devienne en définitive invisible. Il s’agit de mettre en place des systèmes fiables qui ont leur propre vie. De ce travail sur l’invisible, on ne perçoit que la gestion des vides et ce qui pousse. Dans les choses « invisibles », il y a par exemple tout un système de recueil et de parcours des eaux pluviales depuis les toitures jusqu’à la Loire.

Si l’on veut parler strictement de sol, nous avons initialisé toute la topographie des rues et mis en place des plates-formes de terres pour trier les terres polluées et utiliser les terres fertiles. Nous travaillons pour ce faire avec des spécialistes de l’économie circulaire des terres. Nous essayons de gérer au mieux la ressource sur place, de faire le moins d’apports possible car la création d’une topographie artificielle génère un grand nombre de quantités de terres étalées sur des grandes distances. Nous travaillons aussi avec le service des espaces verts et de l’environnement de Nantes Métropole pour choisir des palettes végétales adaptées et simples en matière de gestion et d’entretien. Tout cela fait du projet de l’Île de Nantes un projet assez exemplaire !

Plusieurs métropoles ont récemment annoncé la plantation en grande quantité d’arbres en ville (un million pour Bordeaux par exemple). Ces démarches sont-elles pertinentes et réalistes compte tenu du sol urbain ?

Vous amenez là le sujet de la pleine terre. Quand on réalise de nouveaux quartiers, on peut intervenir en amont dans les fiches de lots pour imposer un certain coefficient de pleine terre. Quand on travaille dans l’existant, les choses sont plus complexes mais rien n’est impossible. On hérite simplement d’un contexte, l’aménagement n’est pas figé. Cela nécessite par contre des apports de terre mais aussi de choisir des essences et une palette végétale adaptées à ces sols secs. Il s’agit là de réponses techniques à apporter pour rendre possible le projet. Il faut juste apporter ce qu’il faut à l’arbre pour qu’il se développe. Par exemple, on sait aujourd’hui qu’il faut faire de grandes fosses, faire du drainage. Il n’y a pas d’invention, il s’agit juste de mettre en place les conditions. Avant, on faisait des fosses de 80 cm x 80 cm seulement. Il y a donc eu une vraie évolution depuis.

Mais ce n’est pas qu’une question de technique et de quantité, mais bien une question de qualité ! Dessiner un arbre, c’est envisager qu’il pourra faire 25 m de haut. Il faut anticiper son avenir, son développement. C’est-à-dire que parfois, un seul arbre magnifique peut suffire par rapport à une batterie de petits arbres. Il faut avoir en tête des questions d’harmonie. La manière dont on choisit les arbres, leur feuillage… relève d’une approche qualitative. On ne fabrique pas l’espace qu’avec des bâtiments mais aussi avec le végétal. Ces espaces sont des vides qualifiés, dessinés.

Il faut aussi se rappeler qu’à l’époque haussmannienne, planter un arbre relevait de l’ornement. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus complexe car on demande aux arbres de répondre à des questions climatiques, biologiques, de biodiversité, sociales et de santé… En dehors des parcs et des squares, il est compliqué de planter des arbres en ville aujourd’hui. On peut souligner la volonté politique de planter des arbres en grande quantité, mais cela doit se faire avec une approche qualitative des espaces.

Image © ADEME ; Photos © AJOA

Contenu additionnel :

Le Grand Prix de l’urbanisme 2020 décerné à Jacqueline Osty, paysagiste de l’île de Nantes